機器紹介のページ

今回作製するスペアナの試作品の紹介画像です。

|

| 図1.スペアナ試作品 |

図1の写真が狭帯域版スペアナ(試作品)の外観です。本機の性能を調べることができるようにオシロスコープに直結し、まずはアナログ出力として観測できるようになっています。

オシロスコープとの接続としては、X軸(周波数軸)、Y軸(信号強度)のケーブルが筐体の上面より出ています。被測定信号の入力ケーブルは、筐体の右サイドについています。左サイドから出ているケーブルは電源用です。

パネル全面のツマミですが、左上のスイッチは、信号強度をLOGスケールで見るか、リニアスケールで見るか選択できるように付けました。ここではLOG変換回路を搭載しています。

LOG変換回路の設計については、簡単な回路ですと温度特性、特に周波数特性が悪いため、性能を向上させるノウハウが必要です。これについては別途ご紹介する予定です。最初は簡単のためリニアスケールで表示させていたのですが、80dBにもおよぶダイナミック・レンジを1画面に表示するため、リニアな信号を対数変換する必要があります。

上段の黒いツマミはX軸の掃引スピードを調節するためのものです。Giga-Siteスペアナのように、広帯域での掃引では問題ありませんが、狭帯域で観測する場合、掃引スピードが速すぎると信号出力のピークの形状が広がって見えたり、ピークの大きさが変わって見えたりしてしまいます。したがって、スパンによって掃引スピードをコントロールする機構が必要になります。狭帯域にすればするほど信号のレスポンスは遅くなってきます。

下段の2つのツマミは中心周波数の設定用とスパン設定用になります。

|

| 図2. 8桁周波数カウンタ, 2.4GHzプリスケーラ(手前) |

搭載機能

(1)周波数カウンタ(0.1Hz〜10MHzまで)

(2)周波数比カウンタ(fA/fB、2入力の周波数比を測定)

(3)計数(パルス)カウンタ(0〜99999999までカウントする)

(4)周期カウンタ(測定信号の周期を計測)

(5)時間幅カウンタ(A入力,B入力の2つのパルス入力差時間幅を計測)

![]() 2.4GHzプリスケーラ(秋月キットの自作品)

2.4GHzプリスケーラ(秋月キットの自作品)

図2の手前にある小さなボックスが2.4GHzプリスケーラです。8桁周波数カウンタ自体では10MHzまでしか測れませんので、10MHz〜2.4GHzまでの測定周波数は、プリスケーラで1024分周しています。2.4GHzとありますが、実力は2.8GHzまでは分周できるようです。

プリスケーラは、周波数カウンタ本体内には取り付けないほうがよいと思います。数GHz台の被測定回路からプリスケーラ間の配線は、できるだけ短くしたいところです。また、将来もっと高速のプリスケーラが出たときに、取り替えることができるようにもしています。今のところ秋月では、最速で3.0GHzの高速プリスケーラが出ているようです。1200〜1300円のキットです。

|

|

図3.ディジタル・ディップメータ |

|

|

|

| (a) 被測定LC回路 | (b) ディップ前 | (c) ディップ後 |

| 図4. 未知のLC回路の共振周波数の測定風景 | ||

代入して求めることができます。

![]() DC電源(自作品)

DC電源(自作品)

スペアナに限らず電子工作にはDC電源が必需品です。

|

| 図5. DC電源(自作[上]) |

DC電源の電圧構成は、

正電源として

の各出力電圧を、それぞれ6種類選べるように作りました。

図5中下は、約0〜15V可変でき最大電流30Aまで流せる市販品ですが、数種類の電圧を同時に出力して使えるDC電源がなかったので今回自作しました。

VCOチューニング電圧用に+30V,OPアンプ駆動電源用に±15V,もしくは±12V,デジタル電源用に+5Vです。

![]() DCアダプタ

DCアダプタ

OPアンプを使うとなると、一般に正負の電源が必要になってきます。簡易的ではありますが、DCアダプタ(秋月、鈴商などで500円程度で買える)を利用する手もあります。

私が持っていた種類としては、図8の左上から、(1)DC6V(600mA),(2)DC3V(400mA),(3)DC12V(500mA),(4)DC14V(330mA),下段左から(5)DC7.5V(250mA),(6)DC12V(500mA),(7)DC18V(180mA)など、電圧と取り出せる電流がいろいろあります。

|

|

| 図6(a).各種DCアダプタ | 図6(b).DCアダプタの表記 |

CAUTION(警告)!!

安いアダプタだからというわけではないと思いますが、DCアダプタは、規定の電流が流れたときに表記の電圧値になるものが多いようです。無負荷のときには、表記の電圧値よりも高めに出力されますので注意して下さい。同じDC12V(500mA)のアダプタでもメーカーによって、(3)と(6)の例のように表記電圧と無負荷時の電圧が違っています。(1)の例は、ひどいもので、DC6Vと書いてあるのに無負荷時で、10.4Vもありました。こんな表記にだまされて、大切な機器を壊さないためにも必ず出力電圧を実際に測ってください。そして、安全性を確かめてから使うようにしましょう。

(1)表記DC6V -->無負荷時10.4V 変動率73%

(2)表記DC3V -->無負荷時 3.5V 変動率17%

(3)表記DC12V -->無負荷時15.1V 変動率26%

(4)表記DC14V -->無負荷時19.5V 変動率39%

(5)表記DC7.5V-->無負荷時11.9V 変動率59%

(6)表記DC12V -->無負荷時13.4V 変動率12%

(7)表記DC18V -->無負荷時27.9V 変動率55%

あなたの持っているDCアダプタは、だいじょうぶですか?

これを見ると、大半のDCアダプタは定電圧電源としては使えません。電圧変動が大きいので、三端子レギュレータを追加して出力電圧を安定させる必要がありそうです。

|

| 図7.100MHzオシロスコープ |

今回、スペアナの評価に100MHzのオシロスコープを使用しました。電子工作をこれから趣味としていくためには、是非ともオシロスコープはほしいものです。機能が豊富で、できれば最近主流のディジタルオシロなどを・・・・と思う人もいるかもしれませんが、オシロスコープを扱い慣れていない人が、多現象、遅延掃引機能付きの高級機を買ったとしても、その操作が複雑で輝線すら出すことができなければ意味がありません。初めてオシロスコープを使う人は、一番価格が安くで操作が簡単なものを選んだほうがよいと思います。

![]() 実験に使用したSG

実験に使用したSG

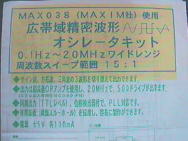

組み立てた実験回路の動作確認、特性評価をするときに、SG(Signal Generator:信号発生器)が必要です。本実験では、秋月電子通商で扱っている、0.1Hz〜20MHzの広帯域精密波形オシレータキットを使いました。

キットの値段は¥4,800−ですが、MAX038(MAXIM社製)のICが、このSGの心臓部ということで、設定により、三角波/のこぎり波/正弦波/方形波/パルス波の多種類の波形が出ます。また、同期出力(TTLレベル)、位相検出器付きということで、PLLにも対応できるようです。

また、全波形に対する出力信号は、グランドを基準に対称な2Vp-p信号で、最高±20mAまでドライブすることができるようです。SGのDC電源は、±5V(各100mA)が必要です。

同様なキットとして、¥2,400の ICL8038使用の精密波形発生キットもありますが、MAX038と比べると、出力周波数範囲は狭いです。オーディオ周波数程度を扱うだけでしたら、キットの値段も手頃ですのでいいかもしれませんが、私はMAX038のほうが気に入っています。

|

|

| 図8. 実験に使用した広帯域精密波形オシレータキット | |